来源:公众号:光学与半导体综研

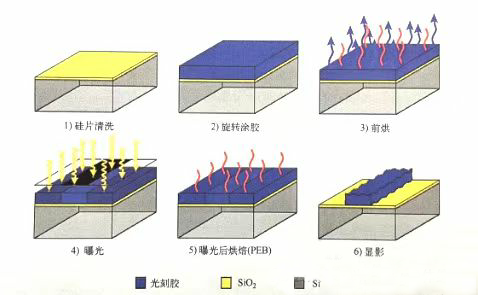

先来看一个典型的光刻工艺流程图。硅片上面是SiO2层,首先采用化学或者机械方法去除硅片表面的污染物,在清洗和表面预处理步骤后,利用增粘剂进行底膜处理,增强光刻胶的粘附性。之后采用旋转涂胶的方法将液相光刻胶旋涂到硅片表面,光刻胶厚度一般在50nm~1um。通过调整转速和光刻胶粘度可对光刻胶厚度进行调整。前烘是第一个烘焙步骤,其作用主要是去除光刻胶中的溶剂,提高硅片和光刻胶之间的粘附性。曝光是把投影光刻机产生的像转移到光刻胶内,根据掩模版的透光区分布,光刻胶的某些区域被曝光,曝光区域的光刻胶性质发生变化。一般情况下,曝光后的光刻胶需要再经过一次烘焙,即曝光后烘焙(PEB)。PEB的实施主要取决于光刻胶的类型和其他工艺要求,一些光刻胶需要PEB来触发某些重要的化学反应,此外,PEB可以完全去除溶剂,并加速光刻胶内物质的扩散,平滑光刻胶轮廓。最后,将曝光和局部化学改性后的光刻胶浸入显影液后进行显影。显影结果取决于光刻胶的极性。正胶被曝光和化学改性的部分在显影过程中被移除,负胶则相反,未被曝光的区域被显影液移除。对光刻胶下的材料层进行后续刻蚀和掺杂等处理时,显影得到的光刻胶图形起到掩模的作用。

光刻胶

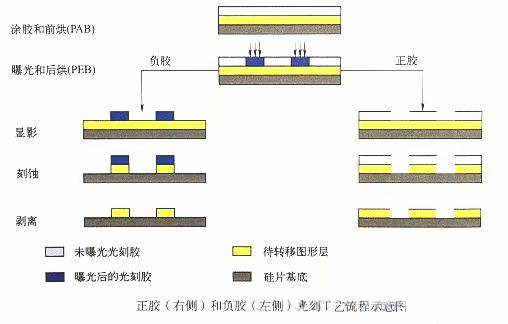

不同光刻胶的极性、厚度、光学性质、化学组成和对入射光的反应机制都各不相同。曝光后,正性光刻胶的溶解度会升高,负性光刻胶的溶解度会降低。化学显影过程中,光刻胶中溶解度较高的部分被显影掉,保留下来的光刻胶充当刻蚀或掺杂等工艺的掩模。下图为正胶和负胶工艺的流程图。两种工艺的起点都是光刻胶旋涂和第一次烘焙(PAB,通常也称为前烘)。曝光和曝光后烘焙(PEB)会改变光刻胶曝光区域的溶解度。根据光刻胶的极性,化学显影冲洗掉光刻胶的曝光部分(正胶)和未曝光部分(负胶)。留下的光刻胶充当选择性刻蚀、注入、沉积等其他工艺的掩模,最后光刻胶被剥离掉。由正胶或负胶工艺形成的图形彼此互补。

可以根据不同的机制改变光刻胶在显影液中的溶解度。

改变极性:大多数现代光刻胶体系都包含一个可以改变极性的官能团。DNQ光刻胶适用的波长范围在350nm~450nm之间,通过光诱导将不溶于碱的分子转化为可溶于碱的分子。先进的正性化学放大光刻胶(CAR)采用酸催化的脱保护反应将亲脂聚合物基团转化为亲水基团。

聚合与解聚:光引发的分子间反应可以生成会破坏聚合物的长链。大多数光刻胶体系都利用光引发剂来激活官能团的聚合反应。在光刻胶材料中加入猝灭剂分子可控制聚合反应的扩散。单体的聚合和解聚反应会影响材料的平均分子量和溶解度。自由基聚合光刻胶常用于激光直写光刻。SU-8光刻胶是一种典型的负性聚合材料,SU-8在紫外光谱范围内的透过率很高,适用于厚胶工艺,特别是在微机电系统(MEMS)、微型光学和微流控中的应用。

交联:经辐射产生的活性物质触发,线性聚合物链之间可生成健,发生交联。交联改变了不同区域的分子大小,并影响聚合物材料的平均分子量。生成的聚合物三维网状结构被称为凝胶。需要一定的曝光剂量才能够启动凝胶化过程,该曝光剂量即胶凝点。光诱导的凝胶化反应会降低材料的溶解度。氢倍半硅阳烷(HSQ)就是这种类型的光刻胶。与许多基于聚合反应的负胶不同,这类光刻胶不会膨胀。

主链断裂:在250nm以下的波长范围内,光子/粒子的能量超过了光刻胶C-C健的结合能,因此可以利用光致主链断裂提高光刻胶在曝光区域的溶解度。以PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)为例,虽然它的分辨率很高,但是耐蚀性和灵敏度较差,限制了这种材料的使用空间。基于链断裂的正性光刻胶还有很多,例如PBS(聚丁烯砜)、SNS(砜-酚醛树脂体系)等,这类材料常用于电子束光刻。

光致异构化:可以采用光激发的方式触发异构体之间的结构转换。异构体为对应每种元素的原子数相同但排列不同的分子。对偶氮类聚合物的最新研究表明,光致异构化在纳米图形技术中的应用存在几种新的切入点,特别是在光子应用方面,偶氮类聚合物的结构变化对入射光的偏振态十分敏感,有可能成为实现偏振敏感性光刻胶的技术途径。

光掺杂:该技术采用硫系玻璃薄膜(如As2S3)及其顶部的含金属薄膜组成的双层体系。对金属膜的部分区域进行曝光,产生光致金属迁移,金属会迁移到硫系玻璃中。金属的迁移提高了硫系玻璃在碱性溶液中的溶解度。利用这一现象可以实现高精度正性图形转移。金属从未曝光区域向曝光区域的横向扩散和光漂白可以进一步锐化图形边缘,提高对比度。但是光掺杂时发生金属离子和原子污染的风险很高,而且一些硫族化合物光刻胶有剧毒。

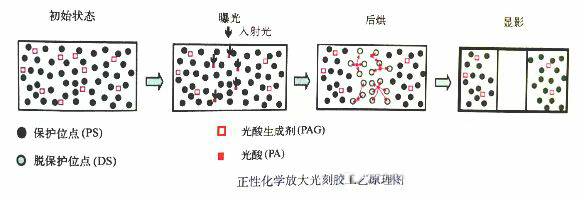

光刻胶可以被化学放大(或不放大)。化学放大光刻胶被曝光后会产生催化剂,催化剂作用于周围的分子,引发级联反应或引发改变光刻胶溶解度的连锁反应。化学放大提高了光刻胶对入射光的灵敏度,所有曝光波长为248nm和193nm的标准光刻胶都是化学放大光刻胶。这里重点介绍一下目前较先进的正性化学放大光刻胶。曝光波长小于300nm的DUV光刻采用的光刻胶为化学放大光刻胶(CAR)。典型248nm曝光波长的化学放大光刻胶由PHOST基聚合物和鎓盐等分布稀疏的光酸生成剂(PAG)组成。光酸生成剂被曝光后会生成光酸。一个光酸分子可以催化多个脱保护反应,从而改变其周围聚合物的溶解度。PHOST等芳香族聚合物对193nm波长的透过率不足。因此,ArF光刻采用丙烯酸酯和酯保护脂环聚合物等类型的化学放大光刻胶。正性化学放大光刻胶的化学状态在光刻工艺过程中的演变过程如下图所示。在曝光前的初始状态下,高浓度的保护位点均匀分布在光刻胶中。保护位点使得光刻胶材料不溶于显影液。此时,光酸生成剂(PAG)稀疏的分布于光刻胶内。入射光子撞击PAG后产生光酸,提高了透光区域的光酸浓度。入射光不会直接影响保护位点的浓度。光酸引发催化反应,使与其临近的保护位点失去保护作用。大多数化学放大光刻胶都是高活化能光刻胶,这些材料的催化脱保护反应只发生在曝光后的烘焙工艺中。除了高活化能光刻胶材料外海存在一些低活化能光刻胶材料,在低活化能材料中,脱保护反应不需要通过后烘焙加热提供能量。显影后,光刻胶中保护位点浓度低的区域被冲洗掉。

化学放大使得材料和工艺对酸浓度的微小变化非常敏感。很小的曝光剂量产生的酸分子就足以改变光刻胶的溶解度。化学放大光刻胶的高光敏性提高了光刻投影系统的产率,即增大了每小时曝光的硅片数量。

参考文献:《光刻理论与技术》

*免责声明:文章内容系作者个人观点,网站转载仅为了传达一种不同的观点,不代表公司对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系我们。